A 回答 (14件中1~10件)

- 最新から表示

- 回答順に表示

No.14

- 回答日時:

こんばんは、#6です。

定電流かどうか知りませんが、歪の有無について理論ができれば結構なことです。エミッタ側では歪みは生じてもごくわずか、恐らくhfeやrieの非直線性に由来する方が多いでしょう。

ともかくこのようなことを言い出した人はいないと思うので研究してください。結果を楽しみにしています。

No.13

- 回答日時:

#6です。

Ce、Reによる症状、ということですね。

いろいろ考えてみたのですが、入力信号によってTrのC-E間の抵抗値が変化することを考慮するとあり得るかもしれません。

以下、C-E間の抵抗を Rt とします。Rt=(vc-ve)÷ic です。

①入力に正の信号が入るとicが増し vcは下がるのでRtは小さくなります。

するとCeの充電時定数が小さくなりveの変化は入力信号からあまり遅れません。

ceの充電時定数は Ce×(RL+Rt)//Re です。

なお // は並列合成の意味です。すなわち A//B=AB÷(A+B) です。

②入力に負の信号が入るとRtは大きくなるのでCeの放電時定数は①の時より長くなります。よってveの変化も①より遅れ、そのぶん入力信号が小さくなったように見える。つまり入力が負だとゲインが小さくなる。

こんなことならあり得るように思えるのですがCeの充放電時定数の変化はごくわずかでしょう。一般にRLはReの10~20倍に設計しますからRtがゼロになっても時定数は数%程度しか小さくなりません。

#6に書いたことはこの現象がコレクタに生じた場合です。

時定数は Cc×RL//(Rt+Re) となります。Reは一般にRLの1/10~1/20ですからRtがゼロに近づくと時定数は1/10程度に小さくなります。しかもCeが大きいので時定数はもっと大きく変化するでしょう。時定数はエミッタでの現象よりはるかに大きく変化するので波形のひずみはオシロで確認できます。

( CcはTrの負荷容量、すなわち#6添付図の帰還回路の容量です)

> なぜ小信号なら起こらないのでしょう?

小信号ならRtの変化はわずかなのでCeの時定数は充電と放電で殆んど差はありません。よってひずみの発生は極めてわずかです。「極めてわずか」ということは「存在している」ことを意味していますから対策を考えておくことは有用だと思います。

小生、#6のことに気付いたのはオーディオのプリアンプを作っていた時でした。某有名メーカーのプリアンプをデッドコピーしたのですが周波数や振幅を変えながらオシロで見ると前述の現象が。「このメーカーにしてこの程度なのか!」とがっかりしたことがあります。

毎度お付合い有り難うございます。

電流源で動いてるトランジスタを、C-E間の抵抗で話をするのは あまり経験がないし、個人的にはあまりしっくりきませんでしたが、まあ 概略 回路動作については共有出来た感じがします。内心、内容的には5行くらいで終わる話かと思ってます。

ひずみに関しては 実害があるなしで実用的には評価されると思いますが、確かに 歪む理屈がある事は 電気屋さんが「皆知てるわ」であって欲しいと思います。現時点 私に赤面の誤解はなかったと認識を新たにしました。

一般にRLがReの10~20倍はいいのですが、Ceがデカいとか 周波数がいい塩梅のとき 歪みは大きいと思うのですが、また時間を見て実験してみたいと思います。

本当は ここをさらっと抜けて f特の話に持ち込みたかったのですが、またにします。

貴重な情報 ご意見有り難うございました。

No.10

- 回答日時:

こんばんは。

#6です。以前矩形波のことでお会いした方ですね。その節は最後まで愚論にお付き合い下さりありがとうございました。

> 電圧が上がる時、Icは 抵抗とコンデンサに電流が流れますが、電圧が下がるときは抵抗にしかながれません

確認なのですが「抵抗とコンデンサ」とは「ReとCe」という解釈で良いですか? 以下、この解釈で書いています。

この現象、経験がないので理解できないのです。状況をいろいろと考えてみたのですが想像できません。

御説のとおりだとコンデンサの充電電流と放電電流が異なることになりませんか? ならばコンデンサに直流が流れることになると思うのですが。

ただ、Trが遮断するような大信号を加えると仰せのような現象になると思います。負の大信号でTrが遮断するとエミッタ電流は流れなくなりCeの電荷はReに流れ込みます。当然出力は大きく歪みます。

ですがご提示の図はリニア回路ですね。遮断するほどの大信号は加えませんから仰るような状況にはならないように思うのですが。お尋ねはリニア領域での話でしょうか?

状況をもう少し書いて欲しいです。

お世話になります。

そんな難しい話の積もりはないので、分らないと言われると、赤面しそうです。

・ReとCeです

・充電電流と放電電流が異なる事にはなりません

その大信号の動作の事を言ってる様に思います。ただ 程度の差こそあれ 小信号でも起こるのではないかと考えてる訳です。

なぜ小信号なら起こらないのでしょう?

そっちとこっちの線引きはどうなるのでしょう?

(込み入ってくるとCーB容量の話も出るとは思いますが、取敢えずココでは現実の話より 机上の意味ある理論を確認したいと思っています。)

No.7

- 回答日時:

まずエミッタの電圧に関してなんですが

例えば トランジスタの hie(BE間抵抗) を 20kΩ、

エミッタのコンデンサを 50μF とすると

3dB 減衰する周波数は 31Hz になります。

#取敢えず入力のカップリングコンデンサやブリーダー抵抗は

#無視します。

これより十分大きな周波数では、入力電圧の交流分は

hie にほとんどかかり、コンデンサとエミッタ抵抗には

交流分はかからないことになります。エミッタ抵抗は

負帰還によって hfe 倍に見えますから、

交流的には全く電流が流れないと考えて問題ありません。

電流の交流分は全てコンデンサに流れます。

事実上、エミッタ抵抗は交流的にはコンデンサで短絡

していることになります。

つまりトランジスタのエミッタは十分大きな周波数では

直流的にも交流的にも電位は全く変動しないのです。

次に抵抗やコンデンサの電圧変化に対する応答の話ですが

電流はエミッタの電圧(Ve)に対して

i = Ve/R + (1/C)dVe/dt

という式になって、Veの変化方向に対して全く対称です。

#位相は違いますが・・・

非対称になるのは数学的/物理的には全くあり得ない話なので、

なぜそう思えてしまうのか興味深いです。

No.6

- 回答日時:

言っておられる現象がイマイチ理解できないのですが、正相と負相でゲインが異なったような現象は経験したことがあります。

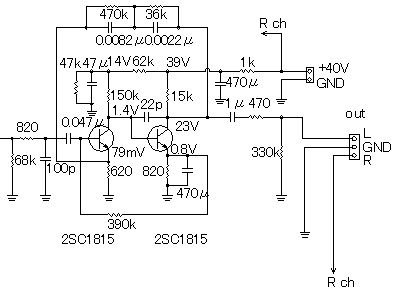

例としてレコードイコライザの回路図を添付しておきます。古典的なトランジスタ式です。

(この図は http://www.tees.ne.jp/~itoharu/sq4/sq4-1.html から借用しました。初めの方にある「フォノイコライザ」のリンクから閲覧できます。長辺を500ピクセル以下にするため周辺をトリミングしています。)

現象は、入力を大きくすると波形の立上がりと立下りが非対称になります。

理由は、TrがON方向に動作するときはコレクタ電流が増加するのでC-E間インピーダンスが低下してイコライザのコンデンサを急速に放電することができるもののOFF方向へ動作する時はそうなりません。

極論的な言い方をすれば正相ではC-E間は短絡、負相ではC-E間はOFFですからコレクタ・GND間のインピーダンスはゼロに近い値からコレクタの負荷抵抗(添付図で言えば15KΩ)まで変化することになります(現実にはそこまで変動しませんが)。

因ってコレクタ波形は下降が早く上昇は遅いというノコギリ状の波形になります。

この現象は出力振幅が大きいときに限られますがTr自体は飽和とか遮断には至っていません。フォノイコライザを例に使いましたがこれに限らず負荷容量が大きい場合には生じます。

エミッタコンデンサも上記のような現象を生む可能性がありますが、エミッタ接地増幅回路ではコレクタ側の方が先に歪むでしょうからまず心配しなくてよいでしょう。しかしエミッタホロワでは気にしておいた方が良いと思います。

経験豊富(そう)な m-jiro先生のご登場 大変心強く思います。

毎度がっぷり四つに組んでのご意見有り難うございます。

今回は 「イマイチ理解出来ない」程 レベルの低い内容のようで恐縮です。

それ故か、今回の回答は的を射てない感じがします。とは言え 正負でゲインが異なる経験があったと言うのは勉強になりました(論点が違うにしろ)。

私の言い分、なるほどと思った輩もいるはずです。

私がもう少し 上がるか、回答者側から降りてきて頂いて 組み合うことが出来る様でしたら、上手投げなり寄り切りなり 宜しくお願いします。

No.5

- 回答日時:

>電圧が上がる時、Icは 抵抗とコンデンサに電流が流れますが、

>電圧が下がるときは抵抗にしかながれません

>(加えてコンデンサの放電電流が流れるのでIcは もっと流れない)

>これはアンプ波形は 滅茶苦茶 歪むことになると思うのですが

これ、交流理論をちゃんと学んだ方がいい。これだけでは

歪みません。Cのリアクタンスが十分ベース抵抗より小さくなる

周波数では、エミッタは交流的には接地されているとみなせます。

交流分の関してエミッタ抵抗とコンデンサにかかる電圧は

ほぼゼロになってしまうのです(充放電で電荷がたまる暇がない)。

そもそも線形の集中定数回路では絶対に歪みは発生しません。

これは回路設計では超が付く常識なので覚えておきましょう。

ただ、エミッタ抵抗にコンデンサをつないでしまうと、

ベースエミッタ間にそのまま入力電圧がかかってしまいます。

ベースエミッタ間の電圧-電流特性は非線形ですから、

あまり大きな信号を入力すると歪がでてしまいます。

もちろんトランジスタが飽和するような領域では

無茶苦茶歪みます。

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

似たような質問が見つかりました

- 工学 送電線の力率改善に関する問題。 3 2022/05/24 00:03

- 物理学 コンデンサの電圧について教えて下さい 交流回路にコンデンサのみを接続した場合 、電源の電圧が0から最 7 2023/04/01 18:08

- 物理学 物理 50Ωの抵抗、60mFのコンデンサ、100Vの起電力の電源、および、スイッチが直列に接続されて 2 2022/11/23 01:32

- スピーカー・コンポ・ステレオ スピーカーのDFについて教えてください。 4 2023/07/15 00:12

- バッテリー・充電器・電池 小型シール鉛蓄電池の放電後の電池電圧について教えてください。 5 2022/09/08 10:10

- スピーカー・コンポ・ステレオ オンキョーアンプ ”リニアスイッチング方式”とは? バイアス電流不要? 2 2023/01/10 10:37

- 工学 測温抵抗体 2つの温調で利用できますか? 1 2022/11/22 21:18

- 電気工事士 【専門的な電気抵抗測定】専門的な電気抵抗測定の仕組みに疑問があります。 接地抵抗測定 1 2023/08/15 12:29

- 工学 テブナンの定理を使ってある抵抗に流れる電流を求める時に、その抵抗を外してその端子ab間の開放電圧V0 4 2022/06/28 17:12

- 電気工事士 【3相コンデンサ】の絶縁抵抗を測った際に1相ずつに絶縁抵抗を印加すると3相短絡放電し 2 2023/01/27 19:18

おすすめ情報

デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング

-

接地した場合の電荷の流れについて

-

テブナンの定理を使う問題で電...

-

天候による接地抵抗(電気)の...

-

単相200Vコンセントプラグを三...

-

白熱電球に直流を流したら?

-

ACとDCリレーの違いを教え...

-

導電と帯電防止・・・意味は同じ?

-

交流三相モーター

-

銅損、鉄損という発熱ロスの言...

-

導通状態てなんですか?

-

1.2ミリのニクロム線

-

「過負荷」時の過電流について...

-

次の図のように、起電力3.0V、6...

-

A種接地抵抗値はなぜ10Ω?

-

接触抵抗について

-

電気の直流と交流を混ぜ合わす...

-

制電とESDと導電性ってどう違う...

-

アース浮きについて

-

家庭用電圧の供給電圧101+-6V...

-

2段の並列合成抵抗Rの分数の計算で

マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング

-

ACとDCリレーの違いを教え...

-

白熱電球に直流を流したら?

-

単相200Vコンセントプラグを三...

-

天候による接地抵抗(電気)の...

-

A種接地抵抗値はなぜ10Ω?

-

接地した場合の電荷の流れについて

-

電気の直流と交流を混ぜ合わす...

-

乾電池とニクロム線で熱線を作る。

-

家庭用電圧の供給電圧101+-6V...

-

電機子巻線抵抗と界磁巻線抵抗...

-

今理科で、コンセントにプラス...

-

帯電防止仕様と導電仕様とは

-

配電線系統における地絡現象に...

-

アース浮きについて

-

導電と帯電防止・・・意味は同じ?

-

突入電流対策でインダクタ(コ...

-

生体電気現象計測用増幅器の入...

-

「過負荷」時の過電流について...

-

交流三相モーター

-

電極棒の入っている、水中に手...

おすすめ情報

それに続く話になる訳ですが、

こんな動作をする回路のf特なんて どう理解したらいいのか・・・、

(電源回路のf特も同じ疑問を持ち続けています)

何方か この辺の話がスッキリ理解している方いましたら 説明を 宜しくお願いします 。

色々とご教示有り難うございます。大変勉強になります。

いくつか今すぐ 返したいことも有りますが、もう少し よ~く考えて見ます。纏まったらまた参上するかも知れません(ちょっと用もできて・・・すみません)。

ここから見たら風呂屋の煙突は1本だ!と言ってるのに、「いや、こっち~見たら3本だ。そっちから見るからイケナイのだ」ってのは・・・よくある論調ですが、これは土俵にあがってない気がするのですよね。

必要ないとは思いますが、一応こんなこんな回路図でも共有してる方が 第三者も分かり易いかも。

ぼちぼち頑張ります。