画像の鶏糞堆肥につきまして、お判りの方お教えください。

『発酵完熟堆肥 ミマ有機C20』という名前です。

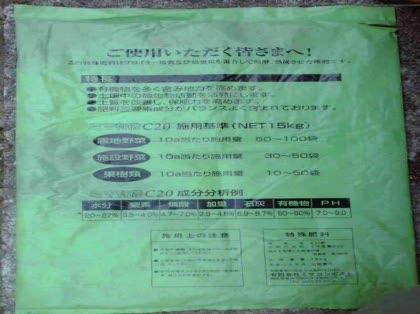

(画像の袋裏面内容は・・・)

1.この特殊肥料はブロイラー鶏糞および鶏糞炭を混合して発酵熟成させた堆肥です。

2.特長、効能書きとして

〇有機物を多く含み地力を高めます。

〇土壌中の微生物活動を活発化させます。

〇土質を改善し保肥力を高めます。

〇肥料三要素成分がバランスよく含まれています。

3.施用基準(NET15kg)

露地野菜 10a当たり施用量 50~100袋

施設野菜 10a当たり施用量 30~50袋

果樹類 10a当たり施用量 10~50袋

4.成分分析例

水分20~27 窒素3. 5~4.0% 燐酸 4.7~7.0% 加里2.9~4.8% 石灰6.9~8.7%

有機物 50~60% PH7.0~9.0

メーカーサイト http://www6.ocn.ne.jp/~mimacon/gaiyou.htm

ご質問・・・チッソを中心に考えて野菜ごとの必要量をネットのデータを参考にし、施用量の目安をつけています。しかし、化成肥料の場合と違い、単純に分析例(※4)の窒素成分計算だけでは、不足なのではないでしょうか?いわゆる利用率(肥効率)ということがあるようです。

例えば、元肥に10a当たりN=10kgを施用すべし、という野菜があるとします。

10kg÷0.035~0.04(※4)=285kg~250kg ・・・ですので、m2あたり250g~285g撒く。

と、従来私は単純に考えていましたが、利用率はどの位に目安をつければよいでしょうか?

先に同課題で質問をいたしております。ご回答下さいました皆さま、ありがとうございます。くどいようですが、さらにどの位の余分量を考えておればよいか、当該の鶏糞のデータを載せました。よろしくお願いします。

No.2ベストアンサー

- 回答日時:

鶏ふんのN肥効についてアドバイスをさせていただきます。

ご質問のように、有機物(鶏ふんや牛ふん堆肥等)を肥料として計算する場合、肥効率を勘案して施肥量を決定する必要があります。

しかし、鶏ふんの場合には“肥効率”を利用せずに、

全窒素(TN)から“1.7%”分を差し引いた窒素(N)量が有効な窒素(N)成分量と考えることが出来ます。

(どこの試験データだったか忘れてしまいましたが、)

この“1.7%”という値は、難分解性N(植物が利用できないN)が、どのような種類の鶏ふんにも約1.7%含まれてたというところから示されているものです。

つまり、

袋表示に、全窒素4.0%と表記してある鶏ふんの場合

4.0% - 1.7% = 2.3%

仮に鶏ふんを250kg/10a(250g/m2)施用するなら、

250kg × 2.3% = 5.75kg/10a

が有効な(鶏ふんから供給される)窒素成分と計算することが出来ます。

ただし、鶏ふんにはリン酸、石灰も多量に含まれています。

鶏ふんだけでNを供給しようと考えると、必ずと言って良いほどリン酸、石灰の過剰となります。

これまでも鶏ふんを多量に(毎年200kg/10a以上とか?←この数字に根拠はありません)施用しているようなら、鶏ふんの施用量を削減すべきと考えます。

鶏ふんの過剰施用で、高pHとなった土壌も存在します。

まずは、土壌のpHを確認してみるのが良いかと思います。

aa1980さんありがとうございました。

なるほど、1.7%除外説、大変参考になります。

また、鶏糞の多用に対する注意も、たいへんありがたいです。

心当たりが大いにあります。草の堆肥などを結構沢山投入しているのに石灰類を何年間も全く投入せずとも、PHが7.0よりさがる場所が少ないです。まれに6.5の場所があって、逆に安心する(笑)始末です。原因がナゾだったんですが、土壌改良によいと薫炭(もみ殻を焼いたもの)を多投しているのが、原因だとおもっていたところですが、なるほど、それ以上に、鶏糞の石灰分は影響があることに、ご回答から勉強することができました。

ありがとうございます。いろいろと観察対応していく基礎になります。

No.1

- 回答日時:

すでに、前の質問でお答えしましたが、利用率と肥効率について 追加します。

「利用率(肥効率)」とお書きですが、

“利用率”と“肥効率”は別のことを指しますのでお間違えないよう。

窒素肥料を例として説明すると、

“利用率”は与えた窒素肥料のうちで、どれだけが作物に利用(吸収)されたかを表す数値です。

例えば窒素を10kg施肥して、その肥料の窒素から5kgの窒素が吸収されたら、利用率は50%です。

(作物は土からも窒素を吸収するので、その分を差し引かなければなりませんがね)

“肥効率”は(前の質問で書きましたが)、

有機肥料などに含まれている窒素成分の効果を、化学肥料を基準として表すものです。

繰り返しになりますが、

硫安を窒素として10kg与えた場合と、ケイフンを窒素として20kg与えた場合を比較して、作物の窒素吸収量が同じだった場合、“肥効率”は50%になります。

仮にですが、化学肥料の窒素利用率が50%で、その肥料と比較してケイフンの肥効率が50%だとすると、

その鶏糞の窒素利用率は(50%×50%=)25%になります。

個々の製品の利用率(または肥効率)がどのくらいになるかは、施肥の方法や土の種類、作物の出来具合も影響しますので、特定出来ませんが、ご質問の場合、窒素の含有率が高いことなどから推測して、ケイフンの中では、利用率が高い部類に入ると思われます。

この回答への補足

ありがとうございます。

利用率と肥効率の意味の違い、よくわかりました。

つまり、私の知りたいところは、化成肥料と比較しての鶏糞施肥量の勘案についてですので、肥効率について、ということですね。

勉強になりました。

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

似たような質問が見つかりました

- 農学 コシヒカリの元肥を鶏糞で考えています。施肥量をどのくらいにしたら良いでしょうか? 今年は一反ほど化学 4 2023/04/17 21:42

- ガーデニング・家庭菜園 コシヒカリの元肥を鶏糞で考えています。施肥量をどのくらいにしたら良いでしょうか? 今年は一反ほど化学 2 2023/04/17 14:39

- ガーデニング・家庭菜園 発酵牛糞堆肥を購入したい 6 2022/07/02 14:00

- ガーデニング・家庭菜園 畑の土の改良用の牛糞堆肥について 1 2022/08/03 14:16

- 農学 野菜プランター栽培で元肥や追肥に化成肥料使ってますが、SDGsや有機栽培にこだわって る人からそんな 1 2022/11/17 00:57

- ガーデニング・家庭菜園 畑土について 2 2022/06/26 09:59

- ガーデニング・家庭菜園 家庭菜園での「野焼き」の代替 4 2022/09/02 17:22

- ガーデニング・家庭菜園 庭の畑土の改良について 9 2022/11/01 22:14

- ガーデニング・家庭菜園 地這きゅうりの育て方について 定植準備は2週間前までに苦土石灰を全面散布して深く耕し、1週間前に堆肥 1 2022/08/04 15:08

- ガーデニング・家庭菜園 カリブラコアを花壇に植え付けようとしています。 花用の培養土(緩効性化成肥料配合、木質堆肥・ココナッ 2 2022/05/25 18:34

デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング

-

畑の窒素分を減らすにはどうす...

-

コシヒカリの元肥を鶏糞で考え...

-

化学肥料の8-8-8と14-14-14の違...

-

ジャガイモに小粒ばかりができ...

-

炭素率(C/N比)の測定方法につ...

-

PN比って何?

-

サツマイモのマルチについて

-

プラスチックの灰(肥料)は本当...

-

消石灰って、ムカデとか虫よけ...

-

梅の実に小さな穴が開いています

-

苦土石灰を使うと害虫が寄りに...

-

作っていた堆肥がドブの匂いに

-

植物に自分の尿をかけると 肥料...

-

畑のにおいがくさいのですが、...

-

アルカリイオン水はガーデニン...

-

美味しんぼに関して2点

-

ブルーベリーの木の周りに苦土...

-

野菜の栽培にかつお節を土にま...

-

竹はアルカリ性の土壌を嫌いま...

-

栗の木の消毒のやり方教えて?

マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング

-

畑の窒素分を減らすにはどうす...

-

薫炭(くん炭)のカリ成分は?

-

今の日本はなんで、窒素・リン...

-

塩化カリと硫酸カリの違い? (...

-

化学肥料の8-8-8と14-14-14の違...

-

コーナンの野菜と花の培養土3...

-

コシヒカリの倒伏について

-

籾殻で作るボカシ肥料の悪臭の...

-

コシヒカリの元肥を鶏糞で考え...

-

水稲の葉先の黄化について

-

PN比って何?

-

プラスチックの灰(肥料)は本当...

-

「豆で土が肥える」の理由を教...

-

冷媒銅管のロウ付けですが、ロ...

-

炭素率(C/N比)の測定方法につ...

-

尿素と硫安の使い方

-

サラットCa、こだわりくん

-

尿素を与えると葉色が濃くなる理由

-

土壌中の窒素を人工的に増やす...

-

10a当たりの肥料算出方法

おすすめ情報