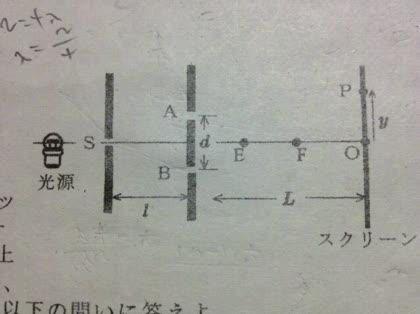

真空中で、下図のように単スリットS、間隔dの複スリットA,B及びスクリーンを紙面に垂直に、かつ互いに平行に置く。光源から出た光がS,A,Bを通り、スクリーン上の点Oよりyだけ上方の点Pにあたる。

単スリットと複スリット距離をl、複スリットとスクリーンとの距離をLとし、Sとスクリーン上の点Oは、A,Bを結ぶ線分の垂直二等分線上にあるものとする。真空中での光の速さをcとし、d,yはl,Lに比べて十分小さいものとする。

(1)スリットAだけを屈折率n,厚さtの透明な薄膜で覆った。スクリーン上での明暗の干渉膜全体は、点Oからどちらの方向へ、どれだけ移動したか。ただしtはLに比べて十分小さいものとする。

(2)薄膜を取り除き、はじめの状態(図の状態)にもどした。単スリットSを上に少しずつずらしていったところ、点Oでの明るさはだんだん暗くなった。最初に最も暗くなったときを考える。

(ア)単スリットははじめの位置からどれだけずらせばよいか。d,lc,fを用いて答えよ。

(イ)明線ははじめの位置からどちらの方向へどれだけずれるか。L,d,c,fを用いて答えよ。

答え

(1)上にLt(n-1)/dだけずれる

(2)(ア)lc/2df (イ)下にLc/2dfだけずれる

(1)

2つの光の経路差がt(n-1)+dy/Lとなることはわかったのですがここからどうすればよいのか分かりません。

(2)

(ア)ずらした距離をaとすると、経路差はda/l+dy/L

Oから一次の暗線の位置はdy/L=c/2fよりy=Lc/2df

よってSから一次の暗線までの経路差はda/l+c/2f

従って、一次の暗線がOと重なるときa=-cl/2df

答えになぜかマイナスがついているのですが、導出過程に間違いはありますか?

(イ)一次の暗線がOに移動したので明線も同様にLc/2dfだけ移動することはわかったのですが、どうして下にずれるのかわかりません。

回答お願い致します。

No.1ベストアンサー

- 回答日時:

(1)スリットA、B からそれぞれ光が出てスクリーン上の点Pに到達するとき、その2つの光の光路差が、

光路差=dy/L=mλ(m=0,1,2…) …明線

というのはいいでしょうか。

点OはスリットA、Bから等距離にあるので、経路差は0、つまりm=0の点です。

スリットAの前に薄膜を置くと、スリットSから出てスリットBに入ろうとする光よりも、スリットAに入ろうとする光の方がt(n-1)だけ光路が長くなってしまいます。

点Oは光路差が0なので、t(n-1)だけ大きくなってしまった光路差を、2重スリットとスクリーンの間で光路差が0になるように調節しないといけません。

つまり、光路BOのほうが光路AOよりもt(n-1)長ければいいことになります。

2重スリットとスクリーンの間の光路差はdy/Lなので、

t(n-1)=dy/L

これをyについて解けば、

y=Lt(n-1)/L

また、光路BOの方が光路AOよりも長くなることは上の説明より明らかだと思うので、

(答)点OLt(n-1)/Lだけ上にずれます。

(2)単スリットを上にずらすと、光路SBの方が光路SAよりも長くなり、その光路差はda/lです。

点Oは上で述べたとおり経路差が0の点なので、単スリットと2重スリットの間で生まれてしまった経路差を解消するため、光路OBのほうが光路OAよりも短くなり、点Oは下にずれます。

ということは、スクリーンに出来ている干渉縞が全て下にずれます。

このとき原点にやってきたのは、原点のすぐ上にあった暗線だと考えられられます。

原点のすぐ上にあった暗線の条件を考えるため、一度単スリットを元に戻した最初の状態を考えます。

光路差=dy/L=(m+1/2)λ(m=0,1,2…) …暗線

の条件から、原点のすぐ上にある暗線はm=0、つまり経路差がλ/2になってればいいことが分かります。

単スリットをずらした状態に戻します。

今注目するのは点Oなので、光路AOと光路BOの光路差が0なのは図から明らかだと思います。

なので、経路差λ/2は単スリットと2重スリットの間に出来ていなければいけません。

光路SAと光路SBの光路差はda/lなので、

da/l=λ/2=c/2f

これをaについて解いて、

(答)(ア)a=lc/sdf

(イ)については(2)から3行で説明しています。

>ずらした距離をaとすると、経路差はda/l+dy/L

光路差は絶対値として扱います。

A地点からC地点を通ってB地点に行くのと、A地点からD地点を通ってB地点に行くことを考えます。

経路ACは4kmで、経路ADは6kmとすれば、経路差は2kmです。

また、経路CBは6kmで、経路DBは4kmとすれば、経路差は2kmです。

なので、経路ACBと経路ADBの経路差は2+2の4kmかと言えば、どちらも10kmなので0kmです。

経路差を足したり引いたりするときは、どっちの経路が長い短いによって符号を決めてこないといけないので、経路差の式をただ足せばいいというわけではないです。

最後に、

干渉は、経路差 = mλ …明線

(m+1/2)λ …暗線

の式だけが全てです。

ある点から(位相がそろった)光が出て、いくつかの別々の光路を通ってある点に到着するときの、通った光路の差がmλを満たしていれば明線になるし、(m+1/2)λを満たしていれば暗線になります。

ヤングの実験においては光路SA、SBは同じにしてあることが多いので、スクリーン上のある点Pまでの光路APとBPの差だけを考えればよくて、その差がdy/Lになりますよ、というだけのことです。

分かりづらかったらすいません;

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

似たような質問が見つかりました

- 高校 スリットの前に薄膜を入れた場合のヤングの実験についてです。下の写真の青線と赤線の二つの光路差が等しい 3 2022/05/08 15:38

- 物理学 量子力学 2重スリット実験 5 2022/09/06 10:35

- 高校 ヤングの実験についての質問です。 スリットの前に薄膜を入れた場合です。 写真のように、薄膜を入れた場 3 2022/05/08 12:46

- 物理学 量子力学で粒子の位置について。 2 2023/06/11 11:35

- 物理学 焦点距離40cmの凸レンズから距離60cm離れた場所に、光軸に対して垂直な高さ10cmの棒が立ってい 2 2022/10/16 21:13

- 物理学 大学物理 1 2023/01/28 15:15

- メガネ・コンタクト・視力矯正 視力回復 3 2022/06/22 20:47

- 物理学 二つの光時計 2 2022/06/02 16:32

- 物理学 物理の単振動の問題で分からない所を教えてください 1 2023/05/10 20:59

- その他(自然科学) 光を保存する方法 8 2023/01/31 10:07

デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング

マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング

-

人の行動を干渉してくる人の心理。

-

ニュートンリングはなぜ円形の...

-

弾性散乱=干渉性散乱?

-

回折格子により干渉じまができ...

-

レンズのフーリエ変換作用

-

xrd

-

物理の質問です 回折格子の経路...

-

過干渉な人に対して、他人との...

-

確率波とは何ですか?

-

XRD:回折したX線の強度[cps]に...

-

マイケルソン干渉計、干渉縞が...

-

回折格子

-

実空間と逆空間のイメージとつ...

-

回折格子、垂直でない入射

-

x線解析のバックグラウンド

-

光の干渉による身近な現象

-

X線逆格子マップ測定について

-

フレネル回折とフラウンホーフ...

-

指と指の隙間にできる謎の影の...

-

回折現象と回折格子に関する疑...

おすすめ情報