(譜面を作る作業はこれが初めてで、専門的なことは何1つ分かっていない者だということをご理解ください)

リストのカンパネラをギター譜にする作業をしています。とりあえずは旋律?から外れることなく、カンパネラだと分かる譜面に出来ることも確認が取れ、譜面作りにがんばっています。

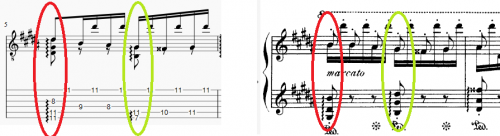

次の段階は、少しでもピアノ曲に近づけたいのですが、図の箇所のように、

赤:ソの音は出せないので、ソだけ1オクターブ揚げる。(これで表現合ってるのかな?)

緑:レは押さえられないので削除

赤は移動で、緑は削除という形ですけど、どこまでが旋律なのかがよく分かっていないのですが、少なくともこの箇所だけは旋律ではないので、このような形は許されるのでしょうか?

まったく違うものにならなければ、勝手にやれば良いのではないかとも思っているんですけど(笑

出来る限り原曲に近いものにしたいので、その場合の最低のルールというのでしょうか?逆にこれはやってはダメ!みたいなことでも教えて頂ければ助かります。

折角作るのですから、そこまで理解して進めたいと思って質問しました。

よろしくお願いします。

No.5ベストアンサー

- 回答日時:

>3和音「ソ・シ・レ」の「シ」が展開?転回?で移動した形が最初の和音だと見て良いのでしょうか?

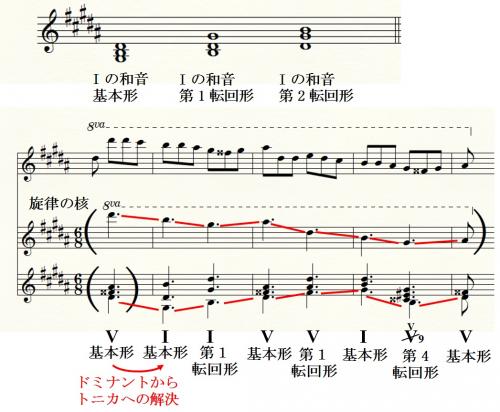

最初の和音は、転回形ではなく、基音ソ#が一番下にある基本の形です。

ソ#・シ・レ#の和音

基本形・・・・下から ソ#・シ・レ#

第1転回形・・下から シ・レ#・ソ#

第2転回形・・下から レ#・ソ#・シ

(画像参照)

やや余計に解説になりますが、旋律と和音の構成は、画像下の譜例のようになります。赤線の動きで示したように、旋律の核となる音と、最低音の動きに対旋律としての関係があります。楽器の構造上、ギターですべてオリジナル通りに弾けないのはもちろんですが、基本的に最低音は、オクターブ移動は問題ありませんが、なるべく別の音に置き換えない方が原曲の性格を残せるということになります。まあ、可能ならば、という範囲の話です。

う~ん・・・ここから後半が理解しずらくなりました。

関係している質問とは言え、この質問に時間を取ってもらうのも悪いので一度〆ようとおもったのですが・・・

嬰ト短調の和音の構成についてはネットで確認したので、伝えたい意味は理解出来てきました。

転回についても、型が決まっていることも覚えました。

これだけ分かれば、この後の下段の編曲もそれなりに進めて行けるとは思うのですが、理解しづらいところは、

<図から>

1) 旋律の核からの和音の作り方(何故、最初がⅤなのか・・・今回の質問と類似させるためにⅤにしているのかのいう点)

2) 転回をする基準(きっとここまでは理解出来ない、もしくは理解するまでもないということだとは思うのですが・・・)

3) 他の上段と下段との共通性が見えない(例えば、最初のⅤと4番目のⅤがどうして同じ?とか・・・)

そこまではまだ知らなくても良いという内容であれば問題ないのですが、もしかしてメロディーに対してコード(伴奏)を考えるときに役にたつものなのかな?と感じたからです。

そこまで説明する必要のないものであれば、別にかまいません。

とりあえずは下段の音をそれなりに組み合わさていけそうです。

ありがとうございました。

No.6

- 回答日時:

あまり深刻に受け止めないでください、非常に専門的な説明をしました。

難しすぎたと思います。言いたかったのは、旋律と最低音の2本の線が、お互いに対峙しつつ流れとして独立しているということで、最低音を可能な限り(たとえオクターブ移動せざるを得なくても)なぞっていった方が響きの流れが引き締まるというだけです。それだけを目安やっていけば、オリジナルの和音の基本形や転回形は自動的に反映されていきます。各和音の種類や、基本形か転回形かなどをわざわざ分析したり考えたりする必要はありません。

肝心なところは理解しておられると思うので、このまま少し続けてみて下さい。何か解決に迷うような箇所が出てきたら、またどうぞご質問ください(来週の火曜ごろまではあまり回答する時間が取れませんが)。

No.4

- 回答日時:

>どちらで聴いても・・・大きく違いがあるのかよく分からなかったのですが・・・好みですか?(笑

いえ、好みではありません。音楽上の重要な理由があります。この小節から初めて和音が演奏され、最初のフレーズの始まりになります。曲の冒頭に、ずっと嬰ト短調の属音、レ#が何度も弾かれ、その部分が前奏ですが、いよいよ曲が始まるこの小節で、そこまで鳴っていた属音レ#は主音のソ#に解決しなければなりません。曲の冒頭で、この曲が嬰ト短調であることを、主音のソ#とともに明確にしなければならないのです。つまり、一番低い音は原曲通りソ#であることが理想的で、最初の和音は基本形、下から「ソ#-シ‐レ#」の形になっている必要があります。そうしないと、開始の響きに締まりがなくなります。ですから、3音全部が演奏不可能なら、レ#を犠牲にしてもソ#をシの下に確保するのがよいのです。理由はもう一つあります。少し難しい話ですが、音楽の構造の基礎には「対位法」という考え方があります。旋律に対して、バスの声部、一番低い音の流れは、いわば第2の旋律としての役割があります。リストの原曲では、旋律が「シ‐シ‐ラ#-ソ#」と下がっていくのに対し、一番低い音はそれに反行して、「ソ#-シ」と上がっていきます。1拍目の和音をレ#とシにしてしまうと、4拍目のシとソ#の組み合わせと音程の幅が同じになって並行する状態になります。同じ幅の音程があまり連続すると、立体感がなくなり、単調になります。

難しいですか?(笑)

おはようございます。

専門用語だけは、サイトを覗くついでにいろいろ目にしてるし、暇つぶしに音楽理論も勉強しなくちゃとHPまで作っています。(まだほとんど理解していない状態で、とりあえず書いて覚えるだけといった程度です)

ですから、まったくちんぷんかんぷんという訳でもなさそうで、きっと説明はほぼ理解していると思います。

砂を掻き分けて出て来た砂金のように、これまで「解決」を理解していなかったことが、

>この曲が嬰ト短調であることを、主音のソ#とともに明確にしなければならないのです。

で、「こういう意味(形)で解決が使われるんだ・・・」と改めて理解したつもりでいます。

(単純にコードから聴いた音で、解決の意味を分かったつもりでいました。)

ここで中途半端に調べて知ったかぶりをするつもりもないので、今思ったことを書きますけど、3和音「ソ・シ・レ」の「シ」が展開?転回?で移動した形が最初の和音だと見て良いのでしょうか?

私の僅かな知識では4度下とか5度とかが、これらに関係するのかな?と思っています。

その程度です(笑

>レ#を犠牲にしてもソ#をシの下に確保する

これはよく分かりました。言われてみないと気付かないのは、普段から譜面を目にしてないから仕方ないのかな・・・なんて思っていますが、これから先は適当にならないように気を付けます。

>「対位法」

「音程の幅が同じになって並行する状態になる」についても、言われて初めて気が付くか、完成してから練習を始めた時になんか物足らない?て感じるかですね(笑

編曲の段階でいろんなところに気を利かせないと、良いものが出来ないことはよく分かりました。

それにしても、複雑になればなるほど「ひととなり」が譜面に出そうで、詳しい人に見られると恥ずかしい思いがしてきますね(笑

No.3

- 回答日時:

訂正した楽譜を拝見しました。

一番高いレ#もとった方がよいです。これだと、旋律が本来の「シ・シ・ラ#」ではなく「レ#・シ・ラ#」に聞こえます。次の小節のアルペッジョ線がちょっと見えますが、そこも旋律音のラ#の上に何か音を置いていませんか?私はギターのテクニックには詳しくありませんが、作曲は一応職業ですので、ギターの運指表を見て少し考えてみました。最初は1オクターブ上げたソ#とシの組み合わせを考えたのですが、これだとソ#とそのあとの高いレ#が両方とも11フレットになるので都合が悪いということでしょうか?

作曲家の立場から、このぐらいの変更は可ということで2種類ほど作ってみました。響きやテクニックの上でお気にいらないところがあるかもしれませんが、あくまでも参考意見ということで。ダメなら、1拍目は低いレ#とシの2音にするのがよいと思います。

リストの曲は、パガニーニの旋律をもとにした「変奏曲」です。

たしかに、高い「レ#」はいらないですね・・・了解しました。

「ソ#」については、5・6弦と11フレットを押さえると、次の高い「レ#」に指を動かすには無理があるからです。

冒頭の1・6弦の11フレットからの流れから入るので、1弦11フレットは固定になりますから、5・6弦のどちらかを選択(ソ#か 低いレ#)しなければスムーズに音を出せないのが理由です。

>ダメなら、1拍目は低いレ#とシの2音にするのがよいと思います。

ここで質問なんですけど、どちらか一方なら可能なので、

低い「レ#」「シ」よりも「ソ#」「シ」の方が良いと言うことですか?

それならば「ソ#」「シ」に変更します。

どちらで聴いても・・・大きく違いがあるのかよく分からなかったのですが・・・好みですか?(笑

No.1

- 回答日時:

私自身がギターを弾かないので、具体的にどの音の組み合わせにしたらよいかという見本は示せませんが、楽譜の読み方、音楽の解釈の点から正しいことを御説明します。

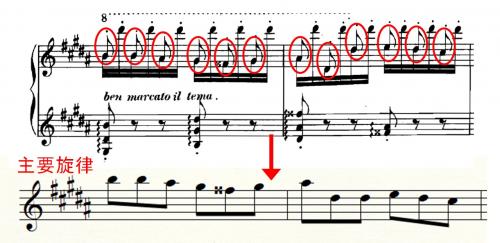

緑の丸で囲んだ方は問題ないのですが、赤の丸で囲んだ方はまずいです。ピアノ譜の上の段を注意して見ていただきたいのですが、すべての音が16分音符として連桁で結ばれているだけでなく、さらに8分音符の旗が付いています。この8分音符の連続が旋律線なので、これらの音は省略できません。また、これらの音の連続を、和音の一番上に当てるか、一番下に当てるかで統一した方がよいです。そうしないと旋律として認識しにくくなります。赤の方の個所では、シの音は旋律音なので省略できず、一番上に置くべきです。そのとき、もしソ#とレ#が同時に押さえられないのなら、できればレ#を省略してソ#は残してください。旋律線の読み取り方を画像に出します。

ルールと言っても、楽譜の書き方というのは、特にピアノの場合は非常に複雑になることがあるので、まとめて書くのは難しいです。疑問が出たときにその都度質問していただいた方がよいと思います。

この、8分音符の旗で示された旋律の読み方の別の例を、回答No.2として画像に挙げておきます。

なお、この曲の本来の旋律線を知るためには、パガニーニの原曲の冒頭を聞くのがわかりやすいです。参考にしてください。

かなり違うものですね・・・

ていうか、こっちの方がギター譜にするには良いかも?

その代わりクラシックギターになりますけど、そういうイメージに変わりました。

この動画を聴いてると旋律が大きく変わってません?

これだとピアノ曲は、変奏になるのかな?

>8分音符の連続が旋律線なので、これらの音は省略できません

いろいろ譜面をクリックしながら上下していたら「シ」が消えていたようです。

補足コメントで新たに絵を入れます。

回答からは、緑の「レ」の削除はOK、赤の「ソ」を1オクターブ上に上げることには問題がないんですね。

最終的に「ソ」を移動してもOKだということでしたが、滑らかに演奏が出来ないので「ソ」は削除した形で載せます。

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

おすすめ情報

デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング

-

7-8700とi7-9700では、ドの程度...

-

歌詞の意味を教えてください。

-

クラリネットで、シ♭のトリルの...

-

楽譜の音をドレミでとってくだ...

-

相対音感の精度とピアノ

-

中学校吹奏楽部1年生です。ホル...

-

エルクンバンチェロのフルート...

-

ハーモニカ基礎の基礎

-

移調について

-

オカリナで吹きたい曲が吹けな...

-

実音

-

ウクレレコード表におけるルー...

-

ハ長調って、Cメジャーって

-

音が半音高く聞こえる 改善方法

-

「こいのぼり」の音(ドレミ~...

-

再現VTRでよく使用されるBGM

-

半音を好むのは何故ですか? 自...

-

「C調言葉」ってなに?

-

簡単で音階のある楽器

-

音楽の和声を美しいと思う人と...

マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング

-

4度と5度が完全である理由を教...

-

7-8700とi7-9700では、ドの程度...

-

歌詞の意味を教えてください。

-

チャイコフスキーの『くるみ割...

-

クラリネットで、シ♭のトリルの...

-

「嘆きのボイン」 ギターコー...

-

ハーモニカ

-

ハーモニカ C調とAm調について

-

移調について

-

ド#ミラのコード

-

さよならさんかく またきてし...

-

鍵盤の表示方法(例:F1、a3)...

-

ピアノの楽譜の読み方について...

-

アルトリコーダーの運指を教え...

-

マリオをリコーダーで演奏

-

木琴の鍵盤の長さは等差数列に...

-

ピアノ 音符

-

ベー管の楽器の楽譜は、ドの音...

-

ウクレレコード表におけるルー...

-

ドクロの歌(ドレミの歌の替え歌...

おすすめ情報

<質問図の訂正と変更>

この考えで問題ないならば、真似て最後まで進めていきます。