A 回答 (7件)

- 最新から表示

- 回答順に表示

No.7

- 回答日時:

> 皆さんの地域ではどうですか?

全く、本家も分家も、相違意識のかけらもないです。

> うちは由緒ある家なんだぞ!と主張していたり、

由緒を主張するよりは、所有地の広さや所有資産の多さを主張するとか、親や曾祖父などに大きな功績を挙げた者がいるんだと主張する方が多そうに思えます。 もちろん、由緒を主張する人もいるのでしょうが、「そうですか」と返されて、虚しくなる人もいるのでしょう。 たぶん、周囲に主張することよりも、自分自身や家族の誇りにしようという人の方がまだ多いのでしょう。

https://animenews.xsrv.jp/2304.html#index_id0

本家分家制度は江戸時代に確立された日本の伝統的な家族制度の一つです。本家は長男が相続する本流の家系を指し、分家は次男以降が新たに築いた家系を表します。この制度は農地や事業の維持、家業の継承に重要な役割を果たしてきました。

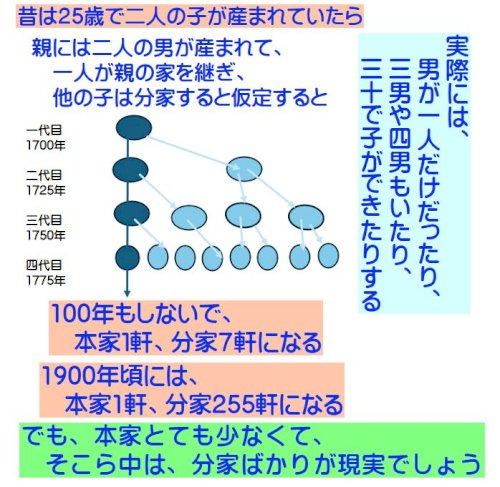

この仕組みでは、江戸時代の本家でも没落し絶えてしまうことはあっても、本家の数は増えません。増えるのは分家だけです。 昔は子が四~五人もいて、次男三男もいて、もしも彼らが分家として独立していたら、現在は、本家1軒に対して、分家が200軒以上ということになっていて、「この周辺では皆分家ばかりです」というところも多いでしょう。

また、病気や災害とか経営失敗の確率は本家も分家も同じなので、子孫に継ぐことができずに消えていく本家や分家もあります。 確率は似たような者なので、絶対数が少ない本家の消滅はかえって目立つでしょう。

> 本家はあの家だという認識率は地域でどのくらい高いですか?

地域によるでしょうが、多くの地域では、本家など認識もされないでしょう。 もしかすると、「あそこに本家が昔はあったけど、もうなくなってしまった」という記憶や伝承だけがあるとこともあるかもしれませし、「今はあのアパートに住んでるのが、本家です」もあるでしょう。「本家」であるというのは、記憶に残り易いですから。 もちろん、広大な家屋敷があり山林田畑も広いというのもあるでしょう。 ただし、日本が敗戦した80年ほど前には、大地主は土地を分割譲渡させられて規模が大縮小になっています。 広大な土地をもっている人は戦後に開拓や買収、農業などの成功で獲得していて、江戸時代からの本家であるとは限りません。

> 地域において本家である証とは何だと思いますか?

戸籍を辿るくらいでしょう。家系図のようなのもあるかもしれません。 ただし、江戸時代には偽造も盛んでしたから、あてにはできません。 墓や寺の資料もあてにはなりません。

このような大地主として著名な家でも、一応分家です。

https://n-story.jp/topic/114-2/

No.6

- 回答日時:

農村は昔は田んぼ持ちと小作人だけです。

長男が田んぼを継ぎ、次男以下は長男の労働力。

田んぼを分けて分家できるのはよほどの豪農です。

弟達に田んぼを分けていたら、何代か後には一家当たりの田んぼがすっかり少なくなってしまいます。

田んぼも労働力も、分けずに長男の家だけに田んぼを集中しておくほうが効率がいいです。

だから、田んぼを分かるのはしまいには家が潰れる愚かなこと、タワケです。

No.5

- 回答日時:

本家分家という家制度は明治政府が作ったものです。

明治以前は武家の相続制度です。

法律としては敗戦後に廃止されました。

分家は次男以下が本家から別れた家ですが、次の代で次男以下が分家すれば、次男達には実家が本家になります。

そうやって本家がどんどん増えていったのですを

明治以前は武家の制度で、殿様から家に対して家禄が支給されました。

だから、簡単に分家はできない。

ほとんどの次男以下は、長男が若死にした時のスペアとして、未婚のまま親の家に住んでいました。

家を持たないので、部屋住み、とも呼ばれ一生未婚です。

分家させられるのは恵まれた家だけ。

後継ぎがいない家に婿養子に入れたら、ラッキー!です。

今のサラリーマン社会の分家とは意味が違います。

No.4

- 回答日時:

本家 分家の境の敷居は高いですよ。

ナニをするにも本家が主です、主家というくらいですけーの。

分家は分を超えたらならんのです。

山を越えれば南會津、會津北街道に面した我が家だって會津は會津ですけーの、ならぬことはならぬのです。

本家の証 ですか?

曲がり屋の奥座敷の床の間座敷の次の間に鎮座ますます黒い漆塗りの木箱の中にあるという、緋の甲冑と伝家の宝刀の存在でしょうな。

わたしなんざ分家の末等ですから木箱の表紋(藤原の藤紋です)しか見たことないです。

No.3

- 回答日時:

田舎の話ですかね。

うちの地域は昭和中期ごろ開発された住宅地なのでよその家には無関心です。

さる由緒ある家系の後継者である知人は、屋敷の税金払えないと言って相続放棄しました。いともあっさりお家断絶です。

もう時代が違いますよ。

No.2

- 回答日時:

本家だ、分家だ、と言っているのは、時代に取り残された、

裏日本当たりの、孤立集落位しか、連想できない。

八墓村の世界の印象しかない。

陰湿で、封建的で、時代に取り残された寒村。

おぞましい。

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

-

過去帳の謎

歴史学

-

苗字帯刀

歴史学

-

賛成党の考え方

人類学・考古学

-

-

4

読める方いますか

歴史学

-

5

彼氏が泌尿器科で診察されるのが耐えられません。

カップル・彼氏・彼女

-

6

ロシアはつまり、ソ連の壊し方が悪かったから、プーチンのような独裁者がのさばる国になってる?

歴史学

-

7

ロシアとウクライナが同じ民族なら、ロシアが領土を譲っても良いのでは? プーチン大統領

世界情勢

-

8

ソ連

歴史学

-

9

帽子の意味。

歴史学

-

10

阿部家の正体

歴史学

-

11

義経逃亡の見破り。

歴史学

-

12

【歴史・日本史・江戸時代の本当の参勤交代制度】は地方の藩主がお金を持ちすぎて反逆を起こ

歴史学

-

13

国王が戦争の前線へ出なくなった理由はなに? 古代の王は兵を率いていたことも

戦争・テロ・デモ

-

14

幕府を教えて

歴史学

-

15

大工さん教えて下さい!

リフォーム・リノベーション

-

16

結局、軍艦島に朝鮮半島出身の「徴用工」は居たんですか?

歴史学

-

17

フォグランプとヘッドライトの使い分け

その他(車)

-

18

【母方について。養子or分家??】

歴史学

-

19

先生と元生徒が電撃結婚

学校

-

20

【鮨】寿司の鰻はひらがなのうなぎ寿司と書くのはなぜですか? 鰻という漢字は最近できた

歴史学

おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A

デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング

マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング

-

部活動が必要か不必要かの質問...

-

本家の証

-

諸説

-

巨乳が多い地域はどこですか? ...

-

生活保護の申請で原付が許可さ...

-

小さな川の中の、段差は何のた...

-

狼男や吸血鬼が銀の銃弾やにん...

-

都市と地域と地区の違いがイマ...

-

特定郵便局とは?

-

地方産業、地域産業、地場産業...

-

なぜ日本人ってよそ者嫌いが多...

-

電気管理技術者の収入は幾らで...

-

降水確率60%、降水量0mmってな...

-

東海地方ってどこ

-

人文地理学における機能的地域...

-

人間関係

-

瑞浪市の井戸水枯れ、国交省・J...

-

1976年(昭和51年)の成人式は...

-

餅をどんどん飲み込むお祭り

-

南海トラフの予言って本当なん...

おすすめ情報

農村地帯ではどうでしょうか