ポツンと一軒家とかいう番組を以前よく見てました。

平家の落人伝説がある村とかも紹介てました。

山奥に住む人たちは、木こり、自然が好き、地価が高いところ住めなくて安いところ住んでる?とか入り色ありそうですが、特に車とかなかった時代はなんであんなところに住んでたんだろうと疑問です。

なんか特別の理由がある人たちが住み始めたと推測してしまうのですが、その訳ありの中身はどんなもんだったのでしょうか?今は車があるので多少の不便があっても住めると思うので、車すらない時代を念頭に置いた質問ですが。

ポツンとでは山道の入り口に蕎麦屋があって、その登山道上る人の食事処だったりします。くるまない時代はみんな徒歩だったから、山も平気で通ったから、山の入り口はそれなりに繁盛したので住む人がいたの?

山奥の廃村みたいなところちと興味あるんですが、登山してるとたまに辺鄙なところに謎の廃村とかあるんですかね?徒歩でしか来れないところに。

No.7ベストアンサー

- 回答日時:

本日2025/4/13毎日新聞2面に長谷川眞理子「時代の風:文明社会の問題点は:他人依存で利害不一致」というコラム記事がありました。

その中に、次の一節がありました。「狩猟採集生活とは、私たちヒトが、進化史上、そのほとんどを過ごしてきた生業形態である。狩猟採集で生きるのは、決して簡単ではない。つねに一生懸命頭を絞り、自分の持てる能力のすべてを発揮し、他者と協力していかねば、生きられない社会である。なにせ、スーパーも工場も、病院も学校も警察もないのだ。食料は自分達で集め、病気その他の何が起こっても、自分たちで対処せねばならない。~~中略~~ 個人はみな、一応、すべてのことができる。しかし、1日は24時間しかなく、一人の人間が1つのことをすると、ほかのことはできない。~~中略~~ しかし、狩猟採集社会は決して大きくなれなかった。一緒に暮らす集団の大きさはせいぜい数十人の規模で、基本的に顔見知りどうしの社会である。」

今は亡んでしまったネアンデルタールの社会は、上記の狩猟採集生活でした。今のホモサピエンスでも、狩猟採集の社会は同様です。たぶん、10世紀以降であれば、世界の多くの地域で農耕をベースに交易と分業のシステム上で生活する人の数が大きくなっているのでしょう。しかし、密林や荒野、山間部、いわゆる僻地について調べると、大人数の集団や交易分業のシステムは機能できず、一人一人が自力で生きざるを得ない状態があり、現実にそうした人も、そこそこいて、20世紀、21世紀にもいらっしゃるのだと思います。

私の祖父は埼玉の山間部で学校教員として勤務した昭和10年代の経験を話してくれました。ほとんど食料はなく、小川のようなとこで獲る小魚と雑穀、芋、堅果だったと言ってました。たぶん、その地域の人はほとんど現金収入はないに等しい状況なのではないかと想像します。長野、山形などでも、似たようなものでしょう。この下のpdfのp7/25にも似たことが記載されています。 https://www.i-repository.net/contents/outemon/ir …

> 昔は今より山の人の往来は多かったんですか?

おそらく、昔も、山に暮らす人は、他の地域の方との往来はあまりなく、半分孤立したような自立型で、自給自足で生き生活していたと思います。冬季などは大変でしょう。堅果や芋は重要です。

> 彼らは生活の糧に一部は山賊化したんじゃないかと思うんですがどうなんでしょ?

往来そのものが少ないので、おそらく山賊などしようがないでしょう。仮に下の部落まで山賊として襲ったら、後の仕返しで、滅亡しかねません。偶然往来した通行人や旅人を襲った場合でも、山賊被害報告が出されたら、役人・官憲が討伐にくるので、山賊行為が再三行われることはまずないでしょう。山野に暮らしていても、討伐される危険を冒して山賊行為を常習するとは考えないでしょう。 そうした行為で得られる獲得益に比して、被る不利益が大きすぎです。 山野でかろうじて細々と精一杯に生きることの繰り返しこそが、大事でしょう。

> 山奥には貧乏人と犯罪者、脱走兵もいたとなると

「山奥に暮らす富裕者」は考えにくいです。財源になるものがないです。通貨の交易に出すものの薪柴炭木材くらいしかなく、そうしたものを生業の中核におけるほどのことはなかったでしょう。あくまで、季節的副収入程度のはずです。山麓などの村に居住する農民も多くは貧乏ですし、自力でも薪炭や木材は得られます。山奥民と山麓山裾民との交易はごく少量でしょう。

犯罪人、逃亡者、流浪民、世捨て人、あるいは棄民(家族から追い出された老人・惰民・病人・障害者など)が、行き場所がなくて、山奥で死ぬまで生きるということもあったと思われます。口減らしは、今では考えにくいのかも知れないですが、実は結構多いことで、江戸時代の江戸の庶民の多くは口減らしで故郷を出ざるを得なくなった人たちであり、たまにある雑業で糊口をを凌ぎ独身のまま死亡しました。第二次大戦の敗戦後も集団就職だけではなく多くの人々が故郷では食えずに東京に出ました。江戸や東京などに出る人だけでなく、故郷の山奧で自力で食べ物を探して生きていかざるを得ない人もそこそこにいたのでしょう。山賊・海賊・盗賊・渡世人になる人もいたのでしょうが、数からすれば、なんとか自力で食い物を探し生きていける限り頑張るという人の方が多いでしょう。

> 登山してるとたまに辺鄙なところに謎の廃村とかあるんですかね?徒歩でしか来れないところに。

そういう場所もありますが、旧東海道、旧中山道などの道でも、「こんなとこ」というような急崖の狭いところに一列に数軒~十数軒の家を見かけます。おそらく、20年前でも家の状況には変わりはないでしょう。20年前であれば、住人は車で勤務先にということもあったでしょう。でも、50年、60年前だと自家用車はなく、バスも運行されてなく、自転車でしょう。https://www.airia.or.jp/publish/file/r5c6pv00000 …

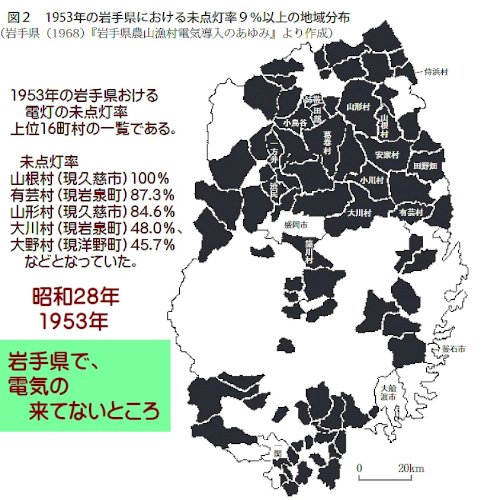

場所によっては、まだ電気さえも来てない、電灯もつかない地域もあったでしょう。 交易、炭焼き、農業をやっていたとしても、「やってはいたけれど」という程度のことでしょう。

昭和30年代は、たぶん、山奥も山麓の数軒の小集落も、生活実態に大きな違いはなく、歩行半里範囲でなんとか自力で自分たちの食料を得る自活だったのではないでしょうか。

https://www.murc.jp/uploads/2012/08/kusunose.pdf

No.6

- 回答日時:

逃散といいまして、過酷な税から

逃げるためとか。

村八分にあったからとか。

渡来人だった、なんて説もあります。

エタヒニンという場合も

あったでしょう。

猟師や木こりの子孫。

○

そのほか、日本には、山の民「サンカ」

という人たちがおりました。

明治になって、明治政府により

統合されています。

出自は良くわかっていません。

・古代難民説

サンカ(山人)は、原日本人(あるいは縄文人)であり、

ヤマト政権により山間部に追いやられた異民族であるとする説。

・中世難民説

動乱の続いた室町時代(南北朝、戦国時代)の遊芸民、

職能集団を源とする仮説。

・近世難民説

江戸時代末期の飢饉から明治維新の混乱までの間に、

山間部に避難した人びと。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3 …

No.5

- 回答日時:

日本地図だってぐるっと一周歩いて測量

昔はみんな日本全国徒歩旅行

平家の落人なら

敗走した戦闘員、殺戮者の末裔

源氏を叩きに、リベンジ準備中かもね

ロマンがあるね

No.4

- 回答日時:

自分の生活を成り立たせるためには、現在の多くの人達がそうであるように何処かにお勤めして給料をもらう。

自分で商売を始める...などがありますが、昔だと「土地を手に入れて田んぼや畑を造る。」が最も確実だったのではないでしょうか。そのために山奥に入り込み、大木を切り倒し、土地を平らにし、水源から水を引き込み...無限の労働に思えるわけですが、実はそれが最も確実に生活を成り立たせる方法だったように思います。

No.3

- 回答日時:

そもそも近くの集落から「車で2時間…」とかじゃないと思います。

山奥にはあっても山をいくつも越えて…という場所じゃないでしょう。

また当然のことながら昔は里山がいくつもあったので、昔からしたらそれほどポツンでもないでしょう。

>車すらない時代を

いつの時代の話か分かりませんが、山奥は車がないと生活できません。

持っていない場合は近所の人に乗せてもらいます。

車のないような時代でも、それなりに人がいれば昔は鉄道があったりもします。

No.2

- 回答日時:

山奥に住んでた人たちの理由って気になりますよね。

大きな理由はいくつかあって:

生活のため :農業や林業をやってたから。湧き水も豊富だし、自給自足しやすかった。

逃げるため :戦争や税金、迫害なんかから逃れるために山奥を選んだ人もいた(落人伝説とか)。

信仰 :山は神聖な場所とされてたから、修行したり神社を作ったりするのに適してた。

旅人の拠点 :山道を通る旅人向けに茶屋や宿場があったことも。だから需要があった。

廃村については、時代が変わって若者がいなくなったり、インフラが整わなかったり、災害が多かったりで人が減っちゃうケースが多いですね。

登山中に見つかる廃村の跡は、石垣や棚田、祠なんかが手がかりになるよ!結構ロマンあるよね。

簡単に言うと、昔の人は「仕事」「安全」「便利」って理由で山奥でも住んでたって感じかな。

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

-

日本で捨てた慣習とかありますかね?

歴史学

-

【聖徳太子は日本から出たことがないのになぜ世界のことを知っていたのでしょう?】東南

歴史学

-

【歴史・日本史・江戸時代の本当の参勤交代制度】は地方の藩主がお金を持ちすぎて反逆を起こ

歴史学

-

-

4

刀を落としただけなのに

歴史学

-

5

武家政権での天皇、皇族、公家たちは何をしていたのですか? 政治は武家が行うし、ただのニートですか?

歴史学

-

6

日韓併合について質問します 最近日韓の歴史について興味を持ち、調べているのですが、日本の良いところが

歴史学

-

7

昔は、齢を聞かれたら「いのししよ」 と答えることもあったそうです。 特に女性は干支を使っていたそうで

歴史学

-

8

現在の日本の参政党の躍進って、第一次世界大戦後のナチスの台頭と同じ構図といえるでしょうか?

歴史学

-

9

B29が東京大空襲の時、グァム、テニアン、サイパンから1分間隔で330機が離陸したと知りました。離陸

歴史学

-

10

何故ウクライナはロシアからの侵攻を受けたのですか?

歴史学

-

11

太正時代は活気あふれる浪漫に満ちた時代だったと聞きますが。本当は?

歴史学

-

12

ロシアとウクライナ、結局のところどちらが悪いの?

歴史学

-

13

苗字帯刀

歴史学

-

14

ネトウヨの天皇崇拝

歴史学

-

15

母を訪ねて三千里の一里は何kmですか?

歴史学

-

16

当時の人は、和釘が1000年も錆びないことを知っていたのでしょうか?

歴史学

-

17

ニクロム線

物理学

-

18

天皇が世界で一番偉いと言うデタラメが広まった理由はなんですか?よく天皇はローマ法王やイギリス王室より

歴史学

-

19

日本はアメリカに戦争で負けました。 連合国側が、朝鮮半島と台湾は日本の 領土で良いと言った場合。日本

歴史学

-

20

軍師になりたいと思ってます。その為に火計、水計、天下三分の計、ジャニーズ計を覚えたいです。どうすれば

歴史学

おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A

デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング

マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング

-

蛭(ヒル)に噛まれていた時の...

-

山登りが苦手!克服したい!

-

二人で登山

-

登山グループ抜けたのに、面倒...

-

登山好きな方へ質問です。 あな...

-

登山用具の”ブキ”の由来

-

何故登山家や山好きは頭が良い...

-

登山デートはハードル高いでし...

-

名古屋発の日帰り登山!

-

登山中の飲酒って。。。

-

甲斐駒・仙丈どっちが楽?

-

10月3日は「登山の日」。登山は...

-

木曽駒ヶ岳山頂に登りたいので...

-

登山に深くハマってる人って何...

-

登山好きな方に聞きたいです。

-

福井でお勧めの登山コースについて

-

久しぶりに九州の名山、鶴見岳...

-

名古屋から登れる山を推薦して...

-

11月上旬から中旬にかけて富...

-

遠征に代わる言葉を教えてくだ...

おすすめ情報

ありがとうございます 訳ありで山に逃げてきた系の話が一番興味あります。本人たちが口をつぐんで歴史に埋もれちゃったような気が。有名人の一族とかが処刑とか恐れて山奥にこもってしまった例は結構あるんでしょうか? ま、政権ころころ変わればいずれこもる必要もなくなるので山から出てきそうですが(;^_^A

ありがとうございます。山賊もちときになって調べたけどwiki情報がとても少ないようです。

今は山賊いないけど昔は結構いたんでしょうか?山奥には貧乏人と犯罪者、脱走兵もいたとなると彼らは生活の糧に一部は山賊化したんじゃないかと思うんですがどうなんでしょ?

車すらない時代に平地から毎日山上って山賊やっていたとは考えにくいです。

昔は今より山の人の往来は多かったんですか?